2025年8月21日、Googleは世界180の地域で「AIモード(AI Mode)の提供開始を発表しました。日本国内でも順次展開されており、9月9日には日本語対応を正式にスタートしたと公式に発表されています。

本記事では、AIモードの紹介と、打つべき対策について解説していきます。

※AIモードの仕様は今後変わっていくことが想定されます。あくまでも執筆時点(2025年9月10日)の情報をベースとしている点、予めご留意ください。

AIモードとは?その特徴を詳しく解説

まずはじめに、GoogleのAIモードの概要を紹介します。

Gemini 2.5 ベースの生成AIによる対話型検索

AIモードはGoogleの高性能な言語モデル「Gemini 2.5」のカスタマイズ版を利用しています。複雑かつ長文の質問でも、従来の検索には不可能だったレベルで1回の入力で包括的な回答を生成してくれます。

従来はキーワードをスペースで区切り、望む回答が見つかるまで何回も検索することが常でしたが、AIモードを活用することで、いち早く最適解にたどり着くことが期待できます。

クエリ・ファンアウト機能による多角的な回答

クエリ・ファンアウト(Query-fan-out)とは、検索クエリに関連するクエリを裏側で検索し、元々の検索クエリに対する回答と合わせて最適な回答を返す仕組みのことを指します。この技術を採用することで、検索ユーザーにより有益な回答を行うことが可能とされています。AIモードは、このクエリ・ファンアウトが中核技術とされており、より満足性の高い検索体験を得ることが可能です。

マルチモーダル入力に対応

テキストだけでなく、音声や画像での質問入力にも対応しています。例えば、カメラで撮ったメニュー写真をAIに見せ、「この中でカロリーの低いメニューはどれ?」と聞いてみる、といった使い方が可能です。

AIモードはどこに表示される?

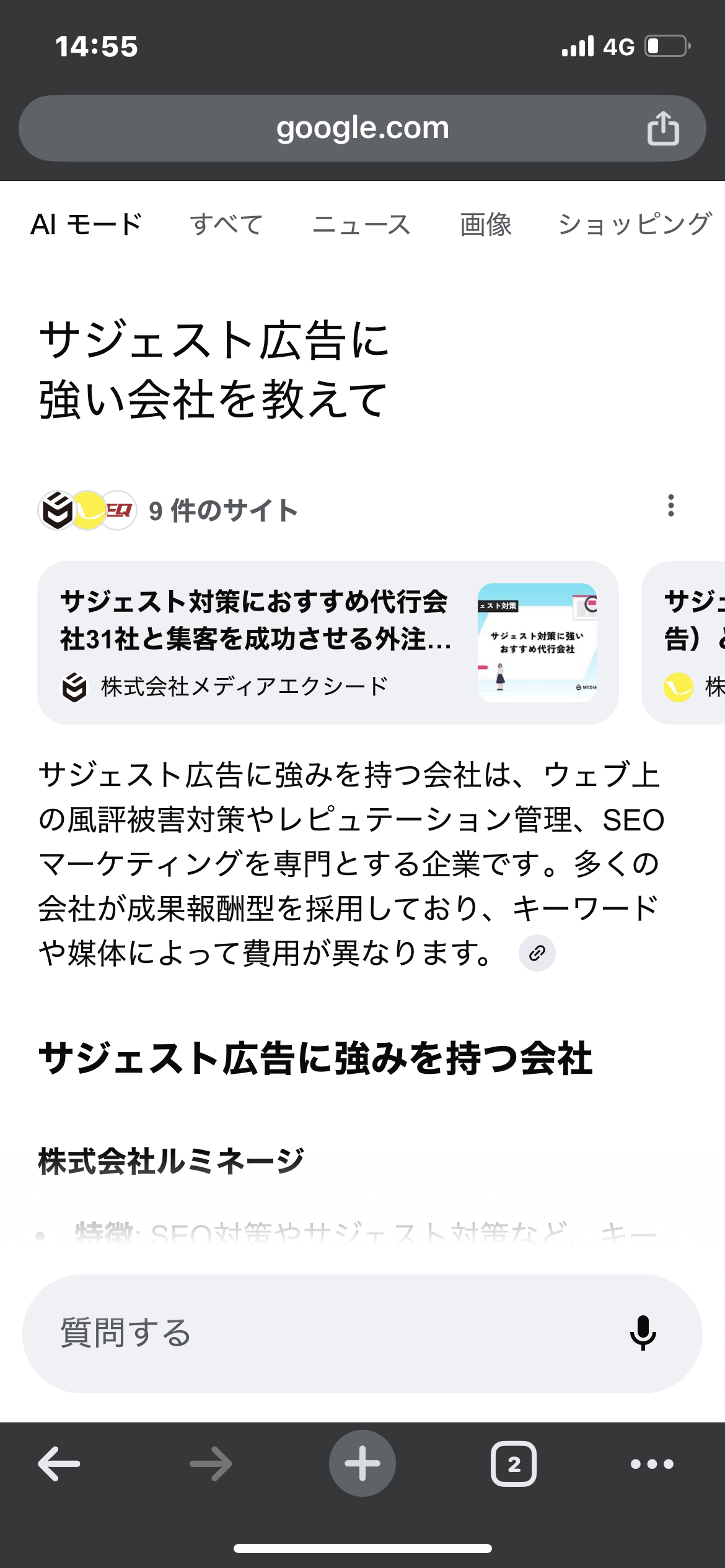

執筆時点で、グーグル検索の上部タブの一番左にAIモードが実装されています。

AIモードタブをクリックすると、質問文を入力する画面に遷移します。質問を入力すると以下のようになります。

例:サジェスト広告に強い会社を教えて

Geminiと異なるのは、参照元がカード形式で表示される点です。より詳しい情報を確認したい場合は、カードをクリックすることでサイトに遷移し、確認することが可能です。そのため、まずはこの部分に露出できるかどうかがAIモード対策のポイントとなりそうです。また質問内容によっては、グーグルマップが表示されることもあります。

AI Overviewとの違いについて解説

AIモードの前に導入されたAI overviewは、従来の検索上部に要約情報を表示する機能です。あくまでも検索上位のサイトを中心に情報を一方的に集約させた要約になります。一方、AIモードはchatGPTのように継続的に対話しながら情報を深掘りできるといった違いがあります。そのため、当面はちょっとした調べ後とは従来の検索画面でAI overviewを参照し、深掘りしたい場合はAIモードで調べるといった使い方が想定されます。AIモードの使い勝手が向上するにつれ、次第にAIモードがグーグル検索の主軸となっていくのではないでしょうか。

今こそLLMOを意識してWeb戦略を見直すタイミング

AIモードの登場により、従来のSEO戦略だけではGoogleからの流入を維持するのが難しくなる可能性があります。そこで、これからは「LLMO対策」に力を入れていく必要があります。

LLMOとは、Large Language Model Optimizationの略称で、生成AIに引用されることを目指す検索最適化戦略を指します。適切な構造化データの記述や、信頼性の高い情報提供を行うことで、AIに引用されやすくなります。GoogleのAIモード対策になることはもちろん、chatGPTなど、他の生成AI対策にもなるため、今後力を入れていくべき分野であると言えるでしょう。

まとめ

今後、AIモードが検索の中心になるかどうかは、現時点ではなんとも言えませんが、検索のデフォルトがAIモードに変更される等の動きがなければ、当面は従来のグーグル検索が使われることが想定されます。そもそも、タブに追加されただけなので、ほとんどの検索ユーザーは気づかないのではないでしょうか。今後AIモードに広告が導入されるなどの動きは出てきそうですが、現時点では従来のSEO対策に加え、生成AI向けにLLMO対策を強化していくのが最適解と言えそうです。